SUMMARY

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Lebaran. Kemana harus mudik? Sebagai anak kolong (anak tentara) yang semi nomad, aku berpindah-pindah dari asrama satu ke asrama tentara lain di Purbalingga, Purwokerto, Pekalongan, dan Gombong.

Setelah keluar asrama untuk bersekolah dan kemudian berkeluarga dan bekerja, aku tinggal di berbagai kota: Bogor, Corvallis-Oregon, Makassar, Jakarta, Washington DC, dan Manila. Setiap tempat memberi keterikatan emosional tetapi tidak cukup kuat sebagai tempat untuk “pulang mudik”.

Konrad Lorenz, ornithologist (pakar unggas) dan peraih Nobel 1973 dalam Physiology dan Medicine, menemukan prinsip imprinting. Lorenz terkenal sebagai Bapak ethology atau studi tentang perilaku binatang.

Dia meneliti bahwa nidifugous birds (i.e. burung yang cepat meninggalkan sarang) terikat dengan tempat atau objek saat menetas atau lahir. Prinsip ini berlaku untuk beberapa spesies lain, misalnya ikan-ikan migratory dan beberapa suku bangsa nomad, seperti di Mongolia.

Memakai prinsip Lorenz, maka sebuah rumah tua di Kratonan Solo adalah tempat yang paling mendekati tempat untuk pulang mudik buatku.

Rumah tua di kampung Kratonan (sekarang Jl. Gatot Soebroto) Solo itu cukup besar. Masuk ke regol (pintu gerbang) kecil, sebelah kiri terlihat sebuah bangunan joglo dengan empat tiang utama. Dua di pendopo dan dua lagi di ndalem.

Rumah joglo Jawa umumnya terdiri dari pendopo (ruang depan), pringgitan (ruang tengah), ndalem (ruang dalam), dan gandok (kamar di kanan-kiri rumah utama) yang menjadi kamar tidur. Itulah rumah keluargaku yang dibangun oleh Eyang buyut, R.M. Panji Mangkuharsodo, untuk ibundanya, Nyai Bei Amongsari.

Eyang Panji dahulu tinggal di kompleks para bangsawan di kawasan “njeron beteng” atau Baluwarti. Sekitar 1860, atau zaman Pakubuwono IX, beliau pindah, membangun rumah dan bisnis batik di Kratonan.

Masa itu, komunitas perajin batik mulai berkembang di kelurahan Kratonan dan Kauman karena daerah-daerah ini termasuk “lingkaran kedua” kompleks Kraton Kasunanan. Kauman merupakan tempat tinggal para kaum ulama kerajaan dan keluarganya.

Beberapa nama kampung masih menunjukkan toponimi (asal-usul nama tempat) itu, misalnya kampung Pengulon (penghulu) dan kampung Modinan (modin).

Saat itu Kauman dan sekitarnya makmur. Industri batik dan busana menarik para pengrajin lain untuk tinggal di sini. Mereka menjadi kawula dalem (rakyat raja) yang memasok kebutuhan busana keraton seperti para greji (penjahit) yang bermukim di kampung Gerjen dan pembordir di kampung Blodiran.

Industri batik juga menarik berbagai macam suku dan bangsa untuk bermukim di sekeliling rumah Eyang: Mulai dari Kauman, Kratonan, sampai ke Gading di selatan. Ini membuat tetangga di sekitar rumah Eyangku terdiri atas beragam suku, ras, agama, dan pekerjaannya.

Keluar dari regol ke arah kiri, berderet rumah keluarga suku Banjar, Kalimantan, yang menjadi tukang jahit dan bordir. Lalu berderet toko warga keturunan Tionghoa: Nyonyahe Kidul Regol (nyonya di selatan gerbang), mamahnya engkoh Kie dan engkoh Sien.

Nyonyah gemuk yang selalu berkebaya encim itu secara tak resmi menjadi mamah angkatku. Dia memanggilku Yan dengan logat Hok Kian, yang berarti burung walet. Nama itu tepat karena badanku kecil, berkulit hitam, amat gesit, dan bercericit terus tak bisa diam.

Koh Kie dan Koh Sien juga menyukaiku, tetapi sering jengkel karena koleksi piringan hitam Elvis Presley sering kuobrak-abrik. Koh Hun, keponakan Mamah Kidul Regol yang menjadi guru kuntau, amat suka padaku. Suatu kali dengan upacara menyoya atau “pay kui” —menghormat ke langit dan bumi— dia menyuruhku mengangkat guru padanya. Aku menurut sebab Koh Hun selalu memberiku kuaci atau permen setelah selesai latihan.

Menyeberang jalan kecil Kartopuran, berjejer rumah Pak Penatu (binatu) sekaligus pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI), Nyah See Giem penjual es, lalu rumah Nyah Perot (mulut agak mencong), marga Liem penjual sembako dan pembuat permen. Nyonyah ini punya dua gadis cantik: Yayan, Titin, dan dua anak lelaki, Lilik dan Hokie, yang tampan.

Ke arah kanan, tepat di sebelah rumah Eyang adalah keluarga Bah Cokek, bermarga Kiok, juragan becak dengan anak-anaknya: Eng, Tie, Lan, Bie, Ing, Siang, Wie, dan lain-lain. Karena percampuran dengan suku Jawa, generasi kedua atau ketiga keluarga warga keturunan Tionghoa di Kratonan tidak lagi bermata sipit dan berwajah ganteng-cantik seperti Yayan dan enci Kiok Tie yang mirip bintang film Hong Kong: Betty Ting Pei.

Di seberang jalan, bermukim keluarga suku Banjar, Kalimantan. Abah Anang pedagang batu akik, batu mulia, dan permata yang selalu pakai sarung-kaus oblong dan suka memamerkan perutnya yang gendut. Perut itu amat besar dan seolah terpisah dari badannya, sehingga perlu diberi nama sendiri.

Kalau Abah Anang berkenalan, setelah memperkenalkan namanya sendiri, si Abah memperkenalkan perutnya. Aku lupa nama perutnya.

Saudara Abah Anang bernama Abah Ismail, sama-sama gemuk dan berperut gendut. Jika kedua bersaudara ini mengobrol, kedua perut mereka juga tampak seperti saling memberi salam dengan akrab. Sehingga tampak seolah-olah ada empat orang. Aku juga tidak ingat nama perut Abah Ismail.

Sebagai anak kecil yang hiperaktif dan tak bisa diam, sekeliling kampung Kratonan, Serengan, Kartopuran, Jayengan, sampai Kali Larangan menjadi tempatku keluyuran dan blusukan.

Di kampung-kampung belakang Kratonan bertebaran para pengrajin kecil (artisan) dan berbagai jenis lapisan masyarakat: bidan, mantri cacar, pembatik, pengukir kayu, pembuat gitar, mebel, perhiasan, mranggi (pembuatan warangka keris), penenun lurik, para peminum ciu (arak buatan Bekonang), pelacur, pemadat, sampai ke pemahat kijing (batu nisan).

Aku sering menemani Eyang blusukan kesana menjumpai Mbah Iman, salah seorang pengrajin batik klasik. Pokoknya semua kebutuhan dari “buaian sampai kuburan” ada di Kratonan.

Salah satu kegemaranku adalah melihat Pak Mranggi membuat warangka keris gaya Solo yang besar dan gagah: ladrang, branggah, dan gayaman; berbeda dengan gaya Yogya yang lebih mungil. Warangka itu dibuat dari kayu-kayu langka dan pilihan: Cendana, nagasari, dan timoho. Di Kauman tersebar langgar-langgar (surau), rumah para kyai, ketib (chatib), dan santri.

Demikianlah, aku lahir dan besar di komunitas campur baur antara dunia profan dan sakral yang amat eksotik, beragam jenis manusia dan pekerjaan. Suasana yang kujumpai kembali saat nanti aku berkelana di komunitas dan bazar-bazar di Nigeria Utara, Mesir, Iran, Uganda, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Afghanistan.

Keragaman di Kratonan tidak terbatas pada ras dan suku tetapi juga agama dan kepercayaan. Di dalam rumah Kratonan, Eyang menganut Jawa-Islam dan kental bernuansa kejawen seperti ajaran Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang.

Sebagai penganut Islam-Jawa yang sufistik, Eyang juga sering bergaul dengan Kyai Siraj Umar, sufi, dan ulama besar dari Jamsaren. Banyak Kyai besar menimba ilmu di pesantren Jamsaren: Kyai Dimyati (pendiri Ponpes Termas, Pacitan), Syech Ahmad al-Hadi (tokoh Islam kenamaan di Bali), Kyai Arwani Amin (Kudus), dan Kyai Abdul Hadi Zahid (pengasuh Ponpes Langitan, Tuban).

Kyai Siraj sering datang ke rumah Kratonan berdiskusi dengan Eyang. Kyai ini amat humanis dan pluralis, tak membedakan agama atau suku dalam pergaulan, mirip dengan Gus Dur. Makam Kyai Siraj terletak di bersebelahan tembok dengan makam Kakek di kompleks makam Haji; tak berapa jauh dari makam Eyang di Pracimalaya, Pajang.

Kerukunan beragama Islam-Kristen di Kratonan ditunjukkan oleh langgar (masjid) Al Hikmah yang bersatu halaman dengan Gereja Kristen Jawi (GKJ) tepat di depan rumah Eyang. Masjid Al Hikmah dibangun tahun 1947 di atas tanah milik Haji Zaini, sedangkan gedung GKJ dibangun lebih dahulu pada tahun 1939.

Kedua bangunan itu mempunyai alamat surat yang sama: Jl. Gatot Soebroto 222. Dulu pemisah kedua bangunan ini hanya tempat wudhu pria yang mepet ke pagar gereja. Sekarang, sebagai tanda kerukunan beragama dibangun sebuah tugu berbentuk lilin persis di garis batas masjid dan gereja.

Masjid itu dulu amat sederhana, untuk menandai waktu salat hanya pakai kentongan kayu dan bedug. Azan tanpa pengeras suara. Suara muadzin Pak Tukiyo mengalun dengan cengkok Dandanggula Tlutur yang amat sedih.

Dalam tradisi tembang Jawa, cengkok itu dipakai untuk menggambarkan kematian. Di pendopo, Eyang sering termangu-mangu mendengarkan azan. Kata Eyang, “Azan bukan hanya panggilan untuk salat tetapi juga panggilan kepada manusia untuk kembali ke ‘sangkan lan paraning dumadi’ (asal-usul penciptaan)”.

Hidup adalah perjalanan dari satu batu tapal ke batu tapal, untuk akhirnya kembali ke asal.

Kedua tempat ibadah ini, terutama gereja yang punya halaman luas, merupakan tempat mainku. Di tempat itu, tumbuh pohon jambu yang berbuah lebat dan pokok-pokok delima di pagar gereja. Tanpa minta izin ke Romo Pendeta, aku bergelantungan di atas pohon, seperti monyet memetiki jambu. Beliau hanya tersenyum dan terkadang malah minta beberapa buah jambu.

Masjid dan gereja makin menyenangkan jika ada pesta makan dan hari-hari besar keagamaan. Selama bulan puasa, aku selalu ikut makan jaburan (bubur, kurma dan makanan kecil) di masjid, biarpun hanya puasa setengah hari (puasa mbedug). Jika hari Natal, aku ikut pesta Natal di gereja dan menyanyikan lagu Malam Kudus dalam bahasa Jawa.

Kecuali menemani Eyang menemui para pembatiknya, mengejar layangan putus, dan sesekali berkelahi dan mengacau di sekitar kampung Kratonan, aku suka membaca buku komik di rumah Yayan, gadis Tionghoa yang manis itu. Umurnya sembilan tahun dan aku tujuh tahun. Kami berdua sering membaca buku di antara tumpukan karung-karung teh Jawa yang berbau melati di gudang belakang.

Yayan berkulit seperti pualam, berambut lurus hitam legam. Dia tampak lucu kalau mengeja kalimat dengan menggerak-gerakkan bibirnya yang rada mencong seperti mamahnya-Nyah Perot. Dari kulitnya yang putih, aku mencium aroma bunga melati dan dari bibirnya yang merah muda, bau manisan buah angco atau ceremai. Mmmmm.

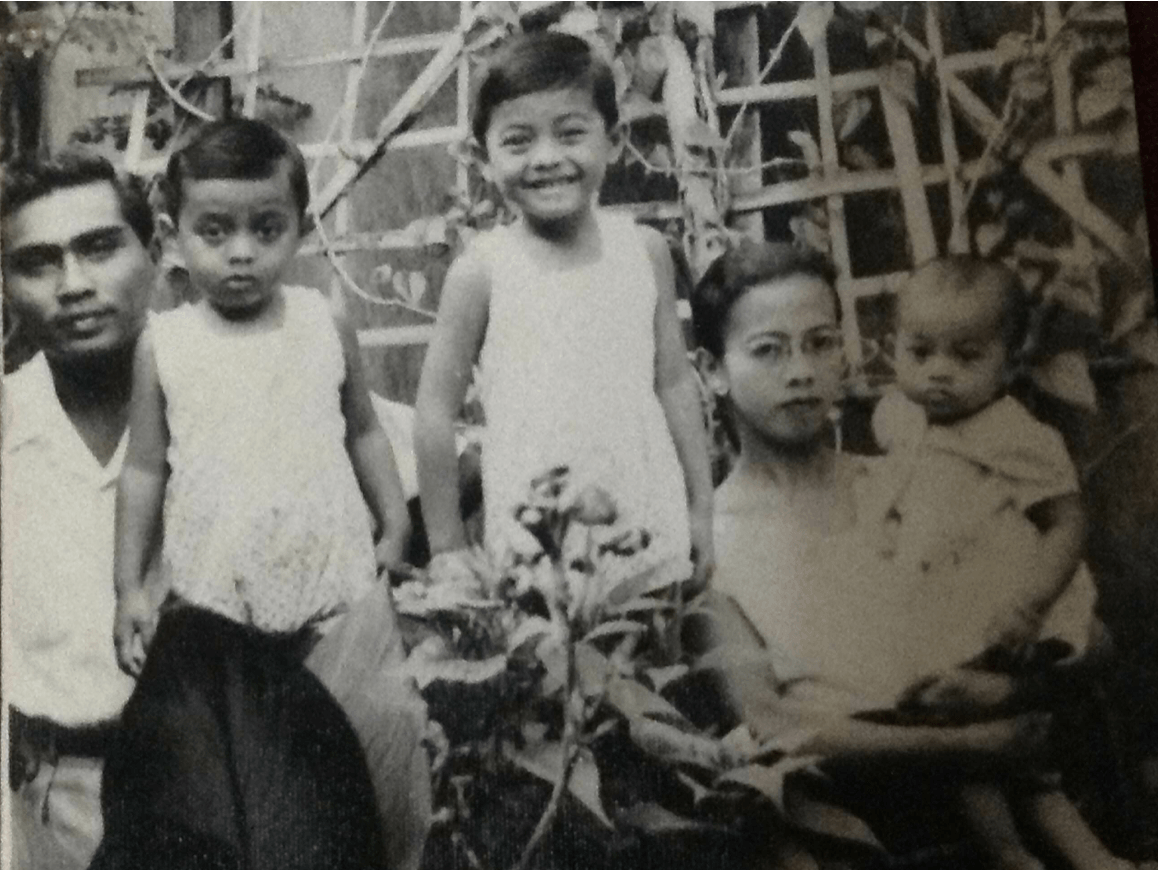

Lahir dan besar dalam komunitas yang beragam dan eklektik ini adalah berkah. Pengalaman itu membuatku terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai budaya dan pergaulan baik lokal, nasional maupun internasional. Suatu modal besar untuk bergaul dan berinteraksi dengan berbagai macam suku dan bangsa di berbagai negara dalam hidupku, kelak kemudian hari.

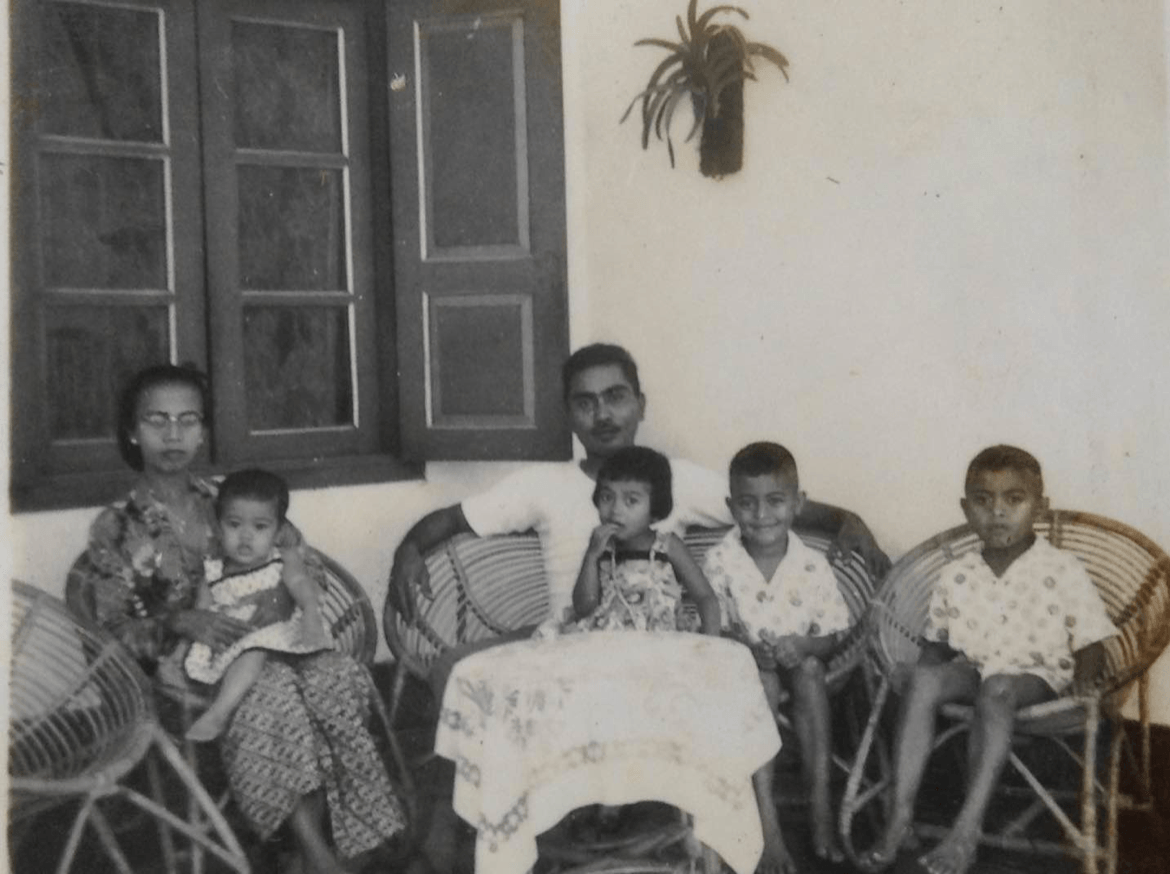

Menjelang akhir 1962, setelah menyelesaikan kelas 3 di SR Kawatan, akhirnya aku pindah mengikuti Ayah ke Yonif 431 di Bojong, Purbalingga. Kami tinggalkan rumah tua, saksi sejarah keluarga, dan Eyang yang amat kami cintai.

Selama sepuluh tahun kemudian, aku hidup sebagai anak kolong berpindah-pindah di asrama, barak, tangsi, atau garnisun tentara. Tetapi hampir setiap Lebaran, kami sekeluarga pulang mudik ke rumah Eyang di Kratonan.

Tahun 1980an, rumah di jalan Kratonan dijual karena alasan pembagian warisan. Tetapi tiap kali aku mengunjungi Solo, selalu aku sempatkan melewati jalan itu. Rumah tua itu sudah diruntuhkan dan meninggalkan kenangan yang getir dan menyedihkan.

Bangunan regol dan pendapa berubah menjadi bengkel motor dan restoran mie Surabaya milik A Gien. Keluarga kami pindah rumah ke Kartasura, tetapi setelah ayah dan ibu wafat, tradisi pulang mudik ke Solo telah tamat. —Rappler.com

Tulisan di atas adalah cuplikan dari memoar Rusdian Lubis yang berjudul “Anak Kolong di Kaki Gunung Slamet”. Rusdian kini adalah seorang environmentalist. Ia pernah bekerja di pemerintahan, lembaga internasional (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia), dan seorang Eisenhower Fellow.

Add a comment

How does this make you feel?

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.